医療基本法 の法制化をめざす

患者の権利法をつくる会

わたしたちは、患者の権利を定めた法律の制定をめざし、

その集大成として患者の権利保障を中心に据えた

「医療基本法」の法制化をめざしています

患者の権利とは何か

その法制化がどうして必要なのか

一緒に考えて行きませんか?

〒812-0054 福岡市東区馬出1-10-2メディカルセンタービル九大病院前6F

医療事故調査制度の課題と

患者・遺族がとれる対応

〖制度の概要〗

2015年10月より、医療事故の再発防止を目的とした、医療事故調査制度がスタートしました。

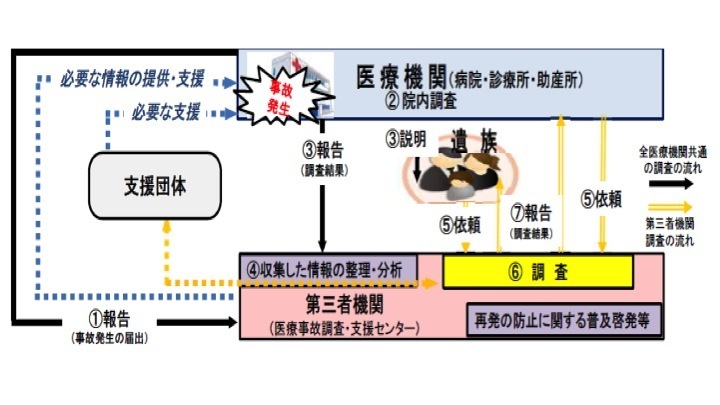

《医療事故に係る調査の仕組み(概要図)右図参照》

⨌

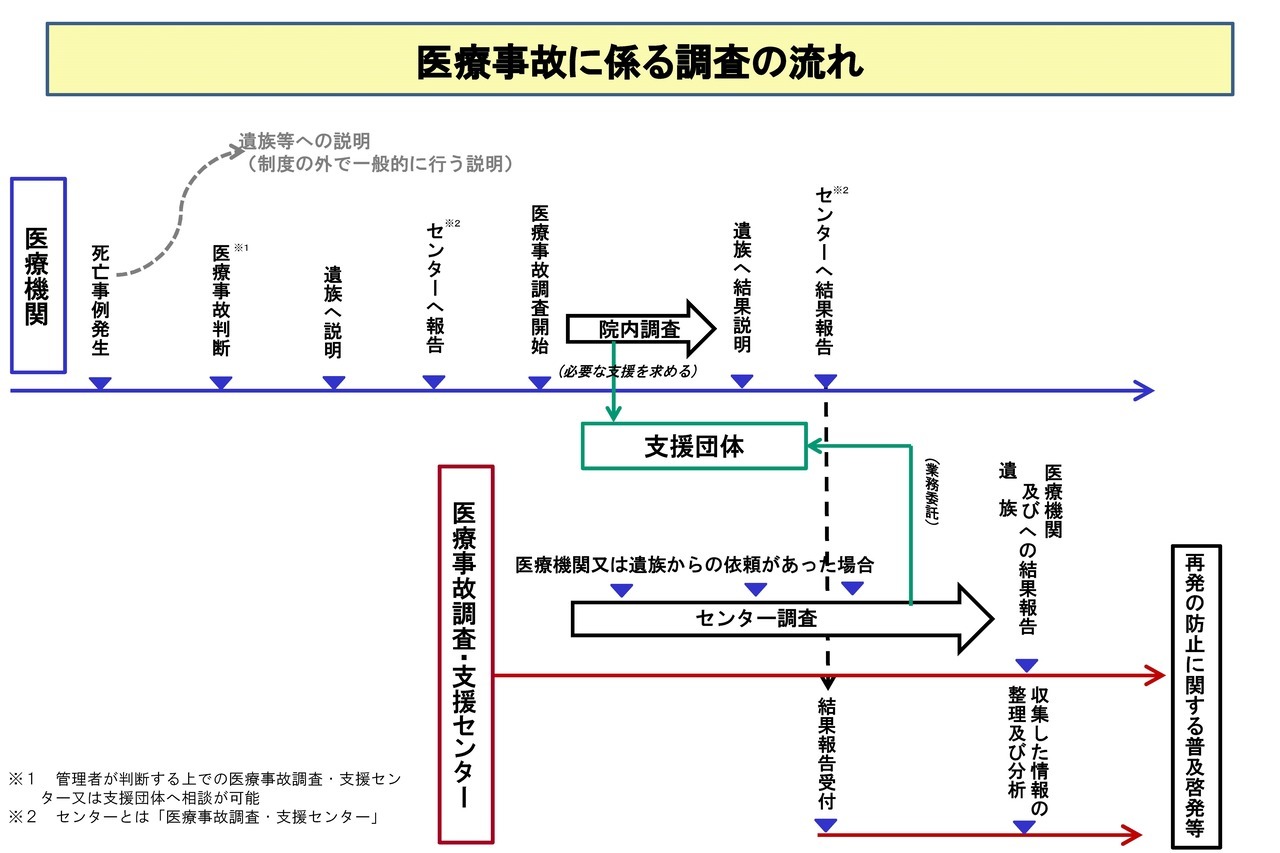

◆医療事故が起きたときの調査の流れは次のとおりです。

① 「医療事故」が発生したとき、すべての医療機関の管理者が、「医療事故調査・支援センター」(以下「センター」)に報告をします。報告対象となる「医療事故」は、死亡事故に限り、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われ、医療機関の管理者が死亡の発生を予期しなかったものです。

② 医療機関は、報告した医療事故につき、院内での調査を行います。調査にあたり、医学医術に関する学術団体などの「医療事故調査等支援団体」(支援団体)に必要な支援を求めます。

③ 院内調査が終了したら、医療機関の管理者は、結果をセンターに報告し、遺族に説明します。

④ センターは、医療機関の調査結果報告に関する整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行います。

⑤ 医療機関の管理者または遺族は、センターに調査の依頼をすることができます。

⑥ センターが必要な調査を行います。

⑦ センターは調査が終了したとき、調査結果を医療機関の管理者と遺族に報告します。

〖制度の課題〗

現状、この制度が、医療事故の原因究明・再発防止に適した制度として運用されていると評価するには、まだまだ課題があります。患者・遺族にとって特に切実なものは以下のような課題です。

① 現在の制度では、報告・調査の対象となる医療事故は、死亡事例に限られます。患者が事故に遭い、重い後遺障害が残っても、制度上は報告・調査の対象ではありません。

② 報告・調査の対象となる医療事故は、医療機関の管理者が死亡の発生を予期しなかったものに限られます。しかし、医療事故の再発防止という目的を達成するために、このような事例に限定することに意味があるとは思えません。死亡の発生を予期していたかしていなかったかに関わらず(あるいは他の基準で峻別した上で)、医療事故を報告・調査の対象とすべきだと考えます。

③ 医療事故の報告をするかどうかは、医療機関の管理者の判断に委ねられています。制度発足前は、年間1300~2000件の報告があると試算されていましたが、1年目は388件、2年目は363件の報告しかありませんでした。再発防止のために調査するに値する医療事故が報告されていないことが考えられます。実際、遺族からそのような相談も寄せられています。

④ 報告がされなければ、院内の調査は行われず、遺族がセンターに調査依頼することもできません。

⑤ 委員の人選、調査の進め方において、調査の公正性、透明性、中立性、専門性などが保証されていません。

⑥ 医療機関は遺族に対して、院内調査結果の説明を、口頭または書面(報告書や説明用資料)で行い、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならないとされているものの、報告書のコピーを渡すことが義務づけられていません。

〖医療事故に遭った患者・遺族がとれる対応〗

以上の課題があるため、以下の対応をとっても医療機関が対応してくれないおそれはありますが、医療事故に関する適切な説明を受け、同様の医療事故が起こらないようにするため、是非次のような対応をとってください。皆さんの地道な行動が制度の改善につながります。

① 医療事故が発生したのでは?と考えたときは、医療機関に対し、センターへの報告と院内での調査を求めましょう。

② 事故の再発防止のため、死亡事例でなくても、医療機関に対しては、院内での調査を求めましょう。

③ 医療機関が、①の対応をしない場合は、なぜ対応しないのか、具体的理由を尋ねましょう。医療機関は、遺族に、医療事故に該当しないと判断する理由をわかりやすく説明しなければなりません。 同時に、センターにも相談しましょう。医療機関に医療事故の報告などをしてほしいと考えていることを、センターに話して、センターから医療機関に伝えてもらいましょう。もっとも、このセンターから医療機関への伝達に、報告させる強制力はありません。

④ 医療事故調査が始まることに決まった場合は、調査委員会に外部の適切な人を、適当な人数入れてもらうようお願いしましょう。適当な人数が決まっているわけではありませんが、外部の委員が自由な発言をできないような事態は防がなければなりません。

⑤ 自分が抱いている疑問点や体験した事実は、調査委員会に伝えましょう。書面にして提出しないと伝わらないことがあるので、文章にして提出しましょう。

⑥ 調査結果が出たときは、調査報告書のコピーをもらいましょう。コピーをもらった上で、面談での説明も受けましょう。

⑦ 医療機関の調査結果に納得がいかない場合は、センターに調査依頼をしましょう。費用は2万円です。⑤で作った書面は、センターにも提出しましょう。

医療事故調査制度<2015年10月から施行されている制度です>

この項目は書きかけです。

=公正な医療版事故調査制度を求めて=

今ある医療事故の調査制度は、患者側が納得出来るものにはなっていません。

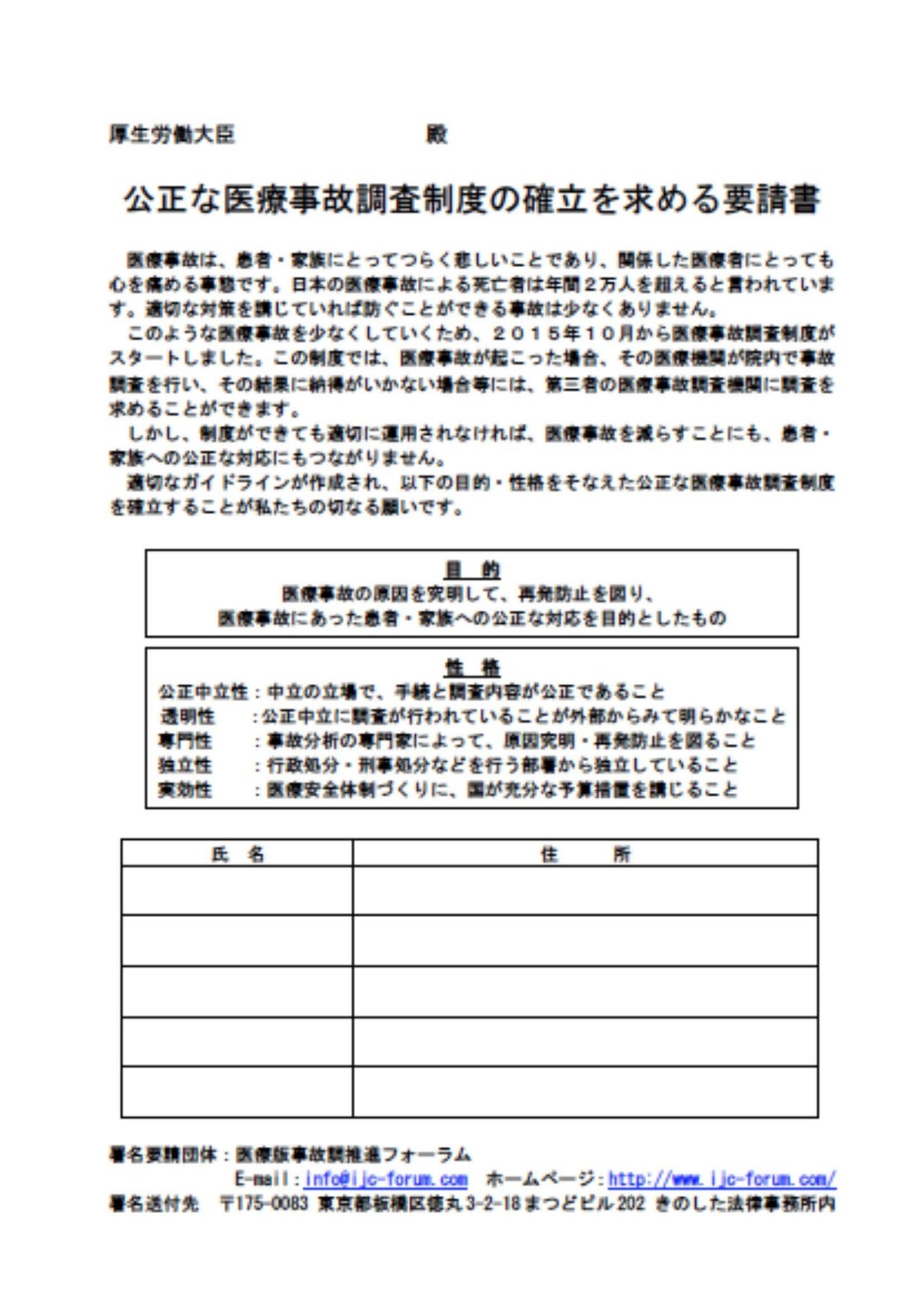

以下は、患者や家族が真に信頼出来る調査制度にすべきだという活動をしている団体の活動の紹介です。医療事故は、誰もが被害者になる可能性のある身近な問題です。下記の署名活動にご協力ください。

医療版事故調推進キャンペーン

〜今、署名活動をしています〜

公正で信頼される

医療事故調査制度 を求める

署名にご協力下さい!

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ご存じですか!?

医療事故の死亡者は

交通事故の6倍※!

日本では医療事故のために年間2万人を超える患者が亡くなっていると言われています。医療事故は決してひとごとではありません。

医療事故は、患者・家族にとってつらく悲しいことであり、医療者も心を痛める事態です。医療事故を減らしていくことは重要かつ緊急の課題です。

※交通事故死亡者数 3.904人:2016年警察庁まとめ

◎医療事故死亡者数 23.525人:2015年の一般病床における年間退院患者数約1475万人に対し、

避けられた医療事故死亡の発生割合1/627をかけた推計値

そこで、医療事故調査制度がスタートしました

医療事故を減らしていくため、2015年10月から、医療事故の原因を調査して再発防止を図る制度がスタートし、2年を過ぎました。この制度では、医療事故の調査を、医療機関が院内で行い、遺族や医療機関が、第三者の医療事故調査機関に調査を求めることができることになっています。

しかし、現行の制度は問題が山積み!

| この制度では、医療機関の管理者が医療事故でないと判断すれば、遺族が求めても、事故調査をしない扱いになっています。現に医療事故の報告件数はとても少なく、15年10月のスタートから17年12月まで2年3か月で857件に留まっています(当初の計画では年2000件)。また、遺族が直接第三者機関での調査を求めても、調査されないという運用になっています。 公正で信頼される制度とするために、今こそ、患者の安全を守る医療者の専門職としての責任が問われています。 |

私たちが求める公正で信頼される医療事故調査制度

| 目 的 医療事故の原因を究明して、再発防止を図り、 医療事故にあった患者・家族への公正な対応を目的としたもの

|

| 性 格 公正中立性:中立の立場で、手続と調査内容が公正であること 透明性 :公正中立に調査が行われていることが外部からみて明らかなこと 専門性 :事故分析の専門家によって、原因究明・再発防止を図ること 独立性 :行政処分・刑事処分などを行う部署から独立していること 実効性 :医療安全体制づくりに、国が充分な予算措置を講じること

|

➤公正で信頼される医療事故調査制度にするための重要課題 ⥥

1. 届出・調査対象の範囲

現在の運用では、届出を要し事故調査対象となる範囲

=「医療に起因し、又は起因すると疑われる」死亡、「予期しなかったもの」に限る

* 「医療に起因する」「予期しなかったもの」の範囲を明確にして医療者に周知徹底し、すべての医療事故死亡事例が届出されて、調査の対象とされることが必要!

2.遺族などの相談窓口の設置と第三者機関による調査要請・調査

現在の運用では、公式に遺族や病院職員が相談できる窓口がない

* 届出されない事例等で、遺族や病院職員が相談できる相談窓口を設ける!

* 第三者機関が必要と判断した場合、医療機関に調査を要請する仕組み、もしくは第三者機関が調査する仕組みを!

3.調査メンバー

現在の運用では、調査メンバーの決定も医療機関任せ

* 中立性確保のため、他の地域の医師と医療者以外の外部委員の参加が必須!

* 透明性・公平性を担保し、地域ごとに偏りのない調査体制が必要!

誰もが関わる医療、私たちはいつでも当事者になりえます

患者の安全を守る適切な制度にするため

医療事故被害者・医療者はもちろん、

国民1人1人が声をあげることが大切です!!

*ちなみに、【医療事故調査制度の設立に関するこれまでの動き】はこちらから御覧になれます。

+------------------------------+

▼署名用紙のご請求やお問合せは下記までご連絡ください。

〒175-0083

東京都板橋区徳丸3-2-18まつどビル202

きのした法律事務所 内

医療版事故調推進フォーラム/事務局

E-mail:info@ijc-forum.com ホームページ:http://www.ijc-forum.com/

+------------------------------+

重要なこと

患者・市民が医療政策の決定過程に参画

患者が実質的に医療政策過程に参画し、意見が充分に反映されるという法案は、長いこと実現されませんでした。実現すればやっと医療の文明開化の訪れを思わせます。

人権が守られる医療

経済的弱者、難病未認定者などなんびともが泣くことのない本当に人権が守られる医療を受けられる社会システムを確立すべきです。